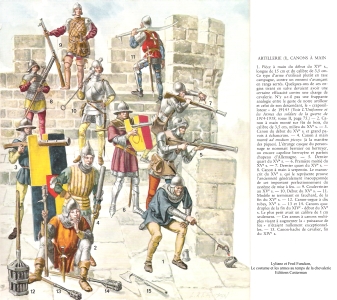

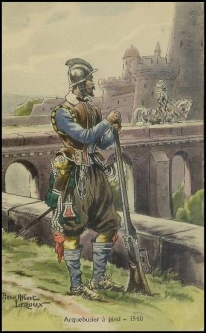

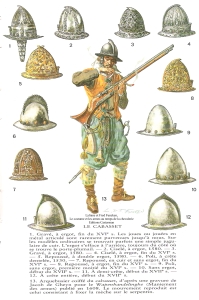

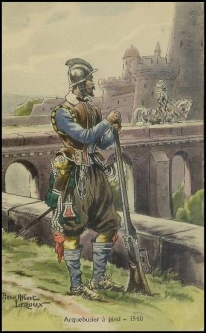

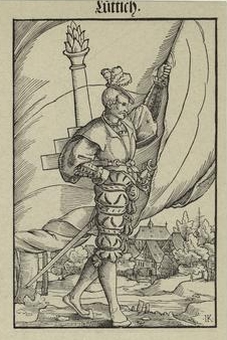

arquebusier 15e S

coll. M. Poelmans |

Arquebusier 15e siècle derrière

son pavois |

Arquebusiers de Gand au 15e siècle

Seul l'Alfer et l'officier portent une tenue complète |

Il s'agissait très vraisemblablement de

vêtements civils souvent complétés d'un grand

manteau pour monter de garde, avec certainement un

uniforme de gala pour les fêtes, peut être un

simple tabard aux couleurs de la société passé sur

les vêtements civils.

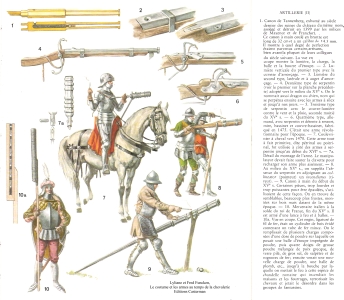

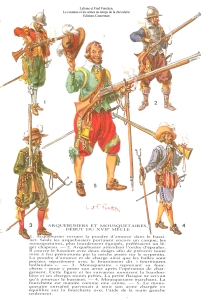

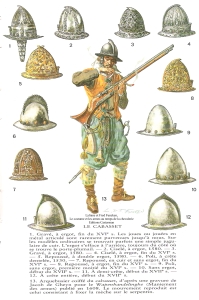

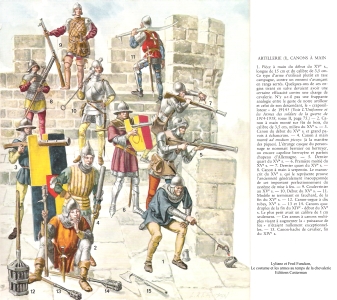

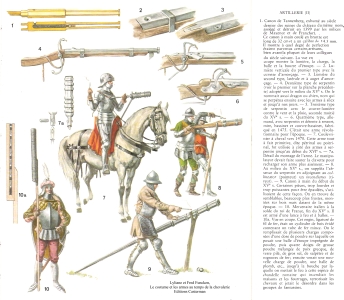

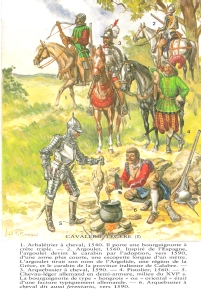

Lyliane et Fred Funcken,

deux éminents spécialistes, ont écumé les musées

et examinés des milliers de gravures et dessins qu'ils

ont reproduits dans de multiples ouvrages édités

dans les années 1970 chez Casterman.

Ces auteurs se voulaient le plus exhaustifs possible.

Voici quelques unes de leurs

illustrations extraites des volumes

" Le costume et les armes au temps de la

chevalerie Tomes 1 et 2"

Cliquez sur les images pour agrandir

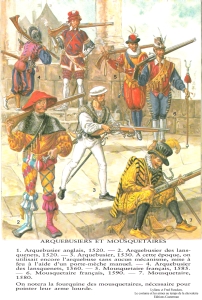

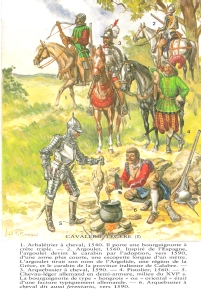

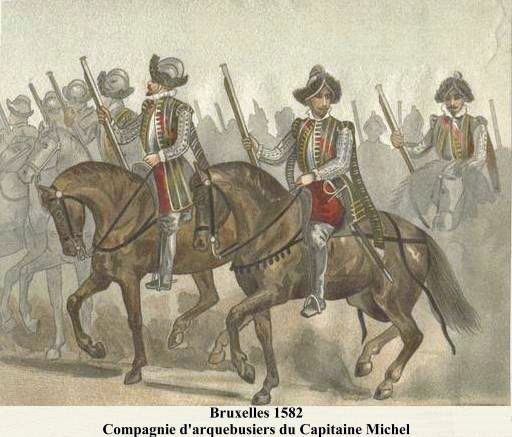

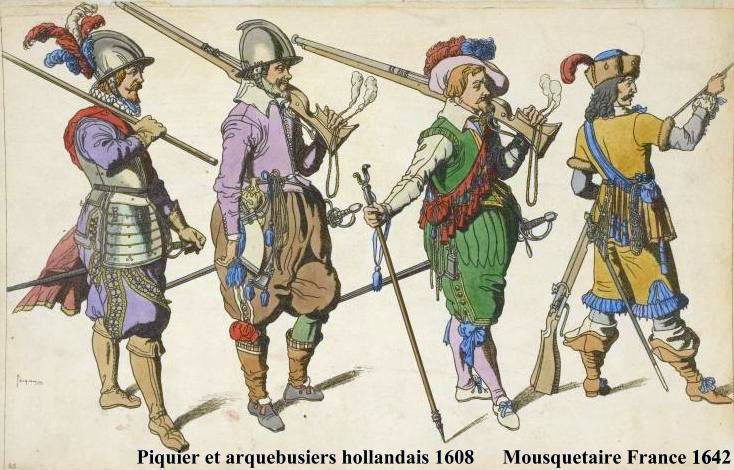

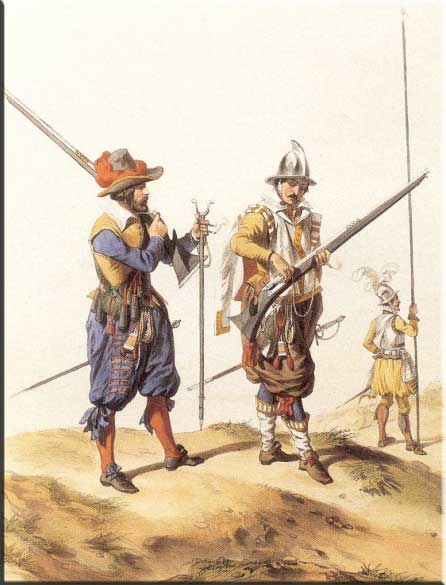

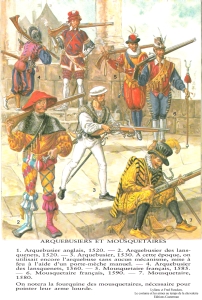

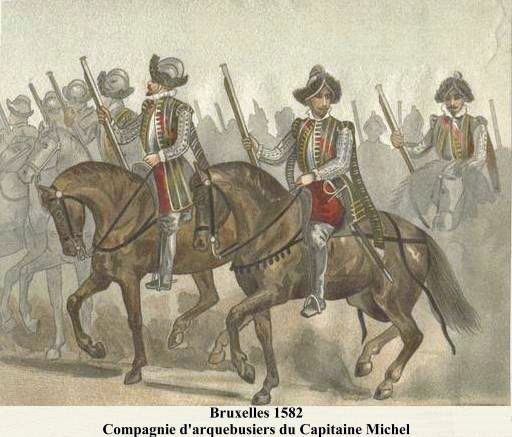

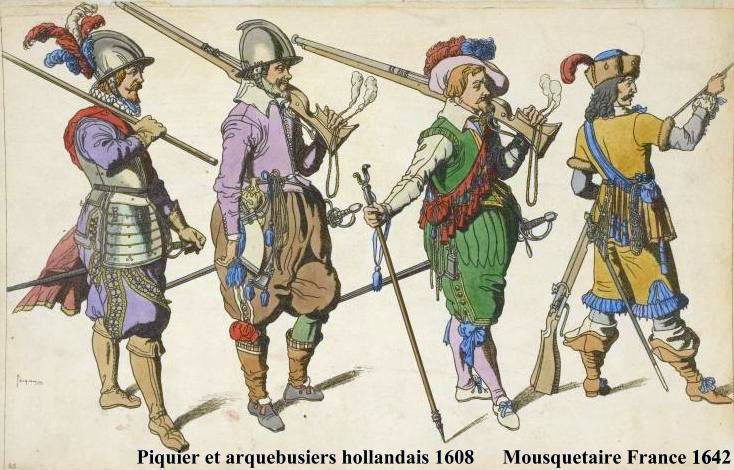

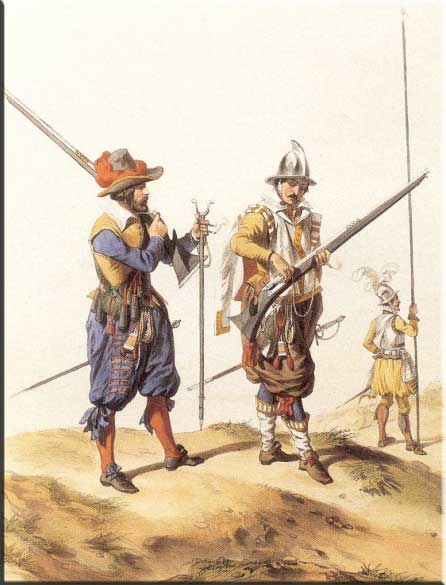

Arquebusiers et mousquetaires au 16e siècle

Dans

les petites villes, généralement les membres

des compagnies portaient simplement une cocarde,

spécialement le jour des fêtes, et qui

identifiait leur appartenance à la gilde

Les illustrations de la fin du 16e siècle de

Jacob de Gheyn ici plus haut et ci-dessous en

montrent quelques exemples.

IIs sont relativement sobres car les costumes

étaient très colorés, avec des manches et des

jambes de pantalon parfois de couleurs

différentes.

Les grands seigneurs se dotaient de compagnies

avec des uniformes somptueux, mais ce ne fut

jamais le cas à Visé, ville assez modeste.

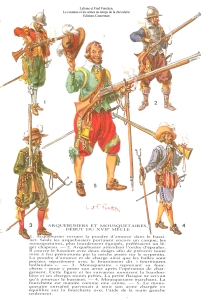

Mousquetaires 16e siècle,

contrairement à l'arquebusier, il porte une fourquine

pour appuyer son arme plus lourde

|

|

|

|

Arquebusiers du 16e siècele et de Malines-Mechelen

en 2009 |

arquebusiers 16e siècle

Arquebusiers et mousquetaires16e siècle

Allemagne

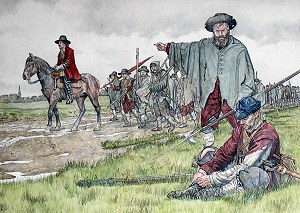

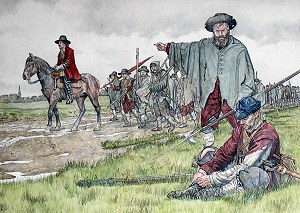

On trouvait ces compagnies placées sous la férule d'un

capitaine, souvent assisté d'un lieutenant.

Un ou plusieurs tambours rappelaient les hommes et

battaient la mesure lors des cortèges.

Un porte drapeau , un alfaire ou alfer,

portait la bannière de la société.

.

Les arquebusiers de Gand en 1913 en

costume 17e siècle

Et ceux de Tournai la même année ainsi que la compagnie

d'arquebusiers de Lessines en 2010

Mousquetaires

anglais; création Stephen

Walsh, ©Ed

Ospreyd Matchlock

Musketeer 1588-1688

de superbes ouvrages (en anglais) avec des

illustrations magnifiques

|

A Genève

également, on peut trouver une compagnie

d'arquebusiers qui portent encore le

même costume.

Le cas de Genève est intéressant car c'était

aussi une principauté dépendant du

Saint Empire Germanique, mais la

compagnie des arquebusiers y fut fondée

un siècle avant celle de Visé

La Compagnie 1602

qui porte ce nom en souvenir d'un fait historique

dans la ville de Genève et que nous espérons

retrouver à Visé lors d'une manifestation des

Francs Arquebusiers

|

Mousquetaires allemands 17e siècle et russe 18e siècle.

Mousquetaires français 17e siècle |

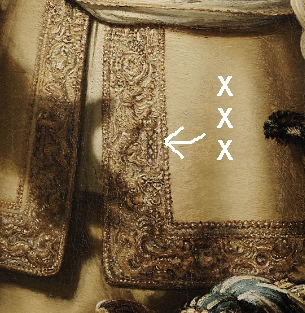

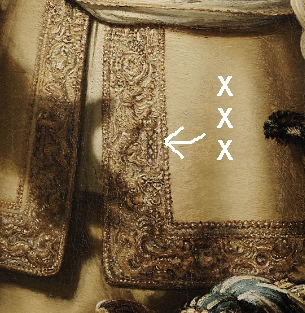

Les gardes des grandes villes

portaient des uniformes somptueux comme ceux que l'on

peut voir sur la célèbre Ronde de Nuit de Rembrandt

ainsi que sur le tableau de la compagnie du Capitaine Bas

http://www.rijksmuseum.nl/

(cliquez sur l'image pour agrandir)

La Ronde de Nuit La Ronde de Nuit

1642 Rembrandt

Huile sur canevas, 363 x 437 cm

Rijksmuseum, Amsterdam.

Le titre, La ronde de nuit lui vient du début du

19eme siècle. Mais le titre original, attesté dans

la famille du capitaine Banning Cocq sur une esquisse

de la peinture, est: "Scène peinte de la grande

salle de Cleveniers Doelen, dans laquelle le jeune

Heer van Purmerlandt (Banning Cocq), comme commandant

de bord transmet ses commandements à son lieutenant,

Heer van Vlaerderdingen (Willem van Ruytenburch)"

Rembrandt a représenté le groupe de gardes

d’une manière particulièrement originale.

Sur la Ronde de Nuit de Rembrandt,

les gardes se déplacent ensemble.

Ils parlent et saisissent leurs armes.

Tout en marchant, le capitaine Banning Cocq donne à

son lieutenant, Van Ruytenburch, l’ordre de

faire marcher la compagnie au pas.

La Ronde de Nuit

ressemble à l’instantané d’un groupe en

mouvement, et non à un portrait apprêté.

Cette caractéristique fait de la ronde de nuit

une peinture radicalement différente des autres

représentation s de la garde

nationale. s de la garde

nationale.

Qui se trouve sur la peinture

Sur un bouclier au-dessus de la porte se trouvent les

noms des 18 gardes représentés.

Une compagnie comptait davantage de membres mais seuls

les gardes qui payaient étaient représentés sur

les portraits de groupe.

Le tambour était engagé et figurait donc

gratuitement sur la peinture.

Rembrandt a ajouté d’autres personnages afin de

rendre la peinture plus vivante.

Trois personnages situés sur le côté gauche ont

disparu au cours du 18ème siècle lorsqu’une

partie de la toile a été découpée.

Il n’est plus possible de mettre un nom que sur

quelques-uns des visages.

Symboles Symboles

Les gardes représentés dans la Ronde de

Nuit s’appellent les Kloveniers

(on voit aussi le terme de kolveniers),

d’après le terme klover, qui

fait référence à une arme à feu du 16ème siècle.

Rembrandt a inséré les symboles des Kloveniers de

manière naturelle : la fillette à l’arrière-plan

est en elle-même le plus symbole le plus important.

Il s’agit d’une sorte de mascotte.

Les serres de la poule sur sa ceinture font

référence aux Kloveniers.

Le pistolet (à peine visible

derrière la poule) symbolise le klover. Le pistolet (à peine visible

derrière la poule) symbolise le klover.

Dans sa main, la fillette tient la corne de

cérémonie des Kloveniers

Le garde situé devant elle dispose d’un casque

avec une feuille de chêne, un motif traditionnel des

Kloveniers.

Un détail subtil permet de déterminer qu’il

s’agit des Kloveniers d’Amsterdam.

Sur le revers de la veste du lieutenant, les trois

croix des armes d’Amsterdam sont visibles (attention

il faut bien chercher

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/the-night-watch/eQEojRwTdypUKA?utm_source=google&utm_medium=kp&hl=fr&projectId=art-project

http://www.holland.com/rembrandt400/

La compagnie du Capitaine Reinier Real de Frans Hals

http://www.rijksmuseum.nl/

|

Le 6 mai 1804, adoptant un nouveau

réglement et des uniformes semblables à ceux des

armées napoléoniennes, la compagnie se reformait de

manière officielle en trois groupes qui existent

encore aujourd'hui:

les Sapeurs,en tenue de l'armée impériale

les Mousquetaires qui portaient le shako

et les Grenadiers qui portaient le bonnet à

poils

Les couleurs étaient celles de la Grande Armée de

Napoléon

On peut voir

ces uniformes sur deux gravures présentées lors de

l'exposition de Liège de 1905 que l'on retrouve sur

une photo de l'époque. On peut voir

ces uniformes sur deux gravures présentées lors de

l'exposition de Liège de 1905 que l'on retrouve sur

une photo de l'époque.

Certaines images peuvent être

agrandies en cliquant dessus

L'inspiration française est en tout cas certaine,

puisqu'en 1803 la Belgique n'existe pas et est

scindée en départements français.

Retrouvez sur ce lien l'Armée française de

1690 à 1894 en planches d'uniformes.

Ce choix d'uniforme n'a rien d'exceptionnel,

la compagnie essaye de s'accorder les bonnes

grâces de Napoléon, ou plutôt de Bonaparte,

puisque le Premier Consul est en visite en

Belgique cette même année et un peu partout

dans le pays des Gardes d'Honneur sont levées.

Cliquez

sur les planches d'uniforme pour agrandir

Il faudra à cette époque l'intervention des édiles

locaux pour expliquer la signification de ces cortèges d'hommes

en armes aux représentants du gouvernement français

alors en place.

Il ne faut pas oublier que l'armement est alors le même

que celui utilisé par les militaires ce que les

autorités ne voient pas toujours d'un très bon oeil.

Cette composition dura un certain temps, mais dès

1817 un nouveau corps de Majors, nos officiers

actuels, fut créé

Ils portaient un uniforme civil, qui est en droite

ligne dérivé de l'uniforme militaire.

Le gilet à fleurs était porté pour le "Sacramint"

et le gilet noir pour la Saint Martin.

Pour les officiers la bande rouge du pantalon était

remplacée par une bande or

Certains officiers défilaient à cheval

L'habit de crémonie est en fait une adaptation de l'uniforme

dans un style civil.

Les basques telles qu'on les connaît ne sont en fait

que le souvenir des pans autrefois repliés de l'uniforme

du soldat

C'est en 1874 que la compagnie

adopte la tenue des officiers

Frac, haut de forme, gilet et

pantalon jaune avec galon or.

L'habit noir n'est jamais qu'un dérivé de l'habit

militaire, le grand manteau dont les pans

repliés forment les basques.

|

La

compagnie en 1901 et ci-dessous en 1905

Les

uniformes actuels des Francs Arquebusiers

Les

uniformes actuels des Anciens Arquebusiers

http://www.arquebusiers.eu/zemedia/arquebusiers_static/cortege.html

|

Les arquebusiers n'ont en fait jamais eu à

Visé d'uniforme spécifique.

Les arquebusiers n'ont en fait jamais eu à

Visé d'uniforme spécifique.